@1階の水上バス乗り場の待合室(にあったらしい)

備考:アイスクリームの自販機は生存していた(わかる人にしかわからないネタ)

高さが足りないとき、建物はタワーではなくビルと呼ばれる

【名古屋港ポートビル】は、かつて記念メダルが量産されていた【名古屋港水族館】の同敷地内ともいえる場所にそびえ立つ歴史あるビルである。その姿はまさにバブル期の残滓と呼ぶに相応しい風態をしている。建物の様相は閑古鳥が鳴く観光地にある建物にありがちな、白いタイルを基調とした外観を身に纏う。まさに記念メダルに相応しい施設であったといえる(ひどい言い様)。

この日、久しぶりに名古屋港ガーデン埠頭を散策したのだが、その衰退ぶりには時代の流れを感じざるを得なかった。抜本的な再開発等が行われない限り、この地区に未来はないような印象である。【名古屋港水族館】へ向かう人出はそれなりにあったものの、【JETTY】の老朽化ぶりをはじめ、港全体がそこはかとなく醸し出す場末感が一つの時代の終わりを告げているかのようであった。勝手に言っておりますが( ・∇・)

うらびれた港の道を奥に進むと、そこにはうらびれた巨塔が立っていた。この建物に魅力を感じ、ぜひ中を見学したい! と想う者など現代においては皆無なのではないかと思わせるような、そんな白い巨塔であった。

箱物を作ると、後の扱いが本当に難しい。しかしこうしてやってくる人間がいるのだから、その役割はまだ終えていないのかもしれない。

なんだかちょっとアンニュイな気持ちに浸りながら入口をくぐると、そこにはおよそ想像していた通りの光景が広がっていた。古い市民プールのような内壁の建物であった。改修工事がされていない小さな市町村の役場のような内壁である(ひどい言い様)

まあ17時に閉まるんですがね……

1階でチケットを購入し、とりあえずは展望室へと向かう。後述するが、「ビル」と名が付いているだけに、タワーとは違い展望フロア以外にも観光できる施設があった。ブログを書くという使命感により、もちろんその他の施設にも行くことにした次第である。展望フロアにはネタはない——それは数々のタワーを登ってきた記念メダラーがたどり着く普遍の真理である。

寂れつつある港町を見下ろして

展望フロアに着くと、そこには誰もいない空間が広がっていた。予定通りである。

正確にはチケット確認係のおじさんと制服を着たガードマン?のおじさん、そして私というおじさんの3匹のおっさんが、大海原を遥かに見下ろす展望フロアに集合したのであった。

おっさんにとって、眼下に広がる景色が海であろうと山であろうと、そして大都会の街並みであろうと、見るべきものは何一つとして存在しない。美しい景色とは、おっさん一人では消化し切れる素材ではないのである。例えるならそれは、今までパソコンに触れたことすらほとんどない90歳のおじいちゃんにM1X搭載MacBook Pro32ギガモデルをプレゼントするようなものである。

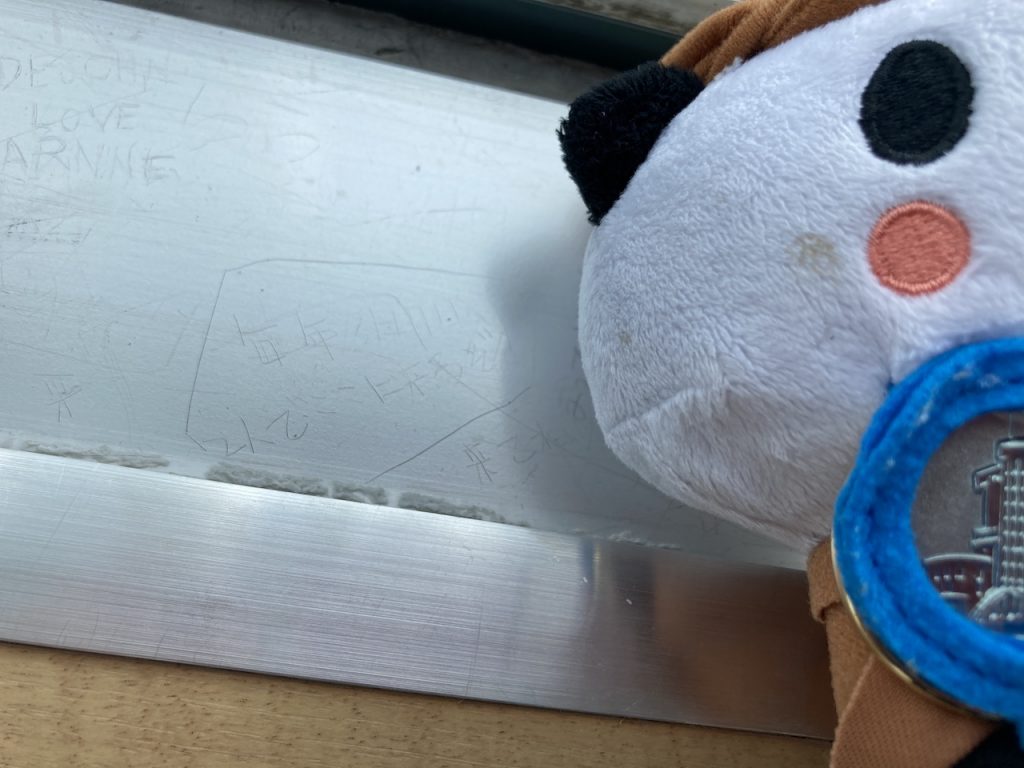

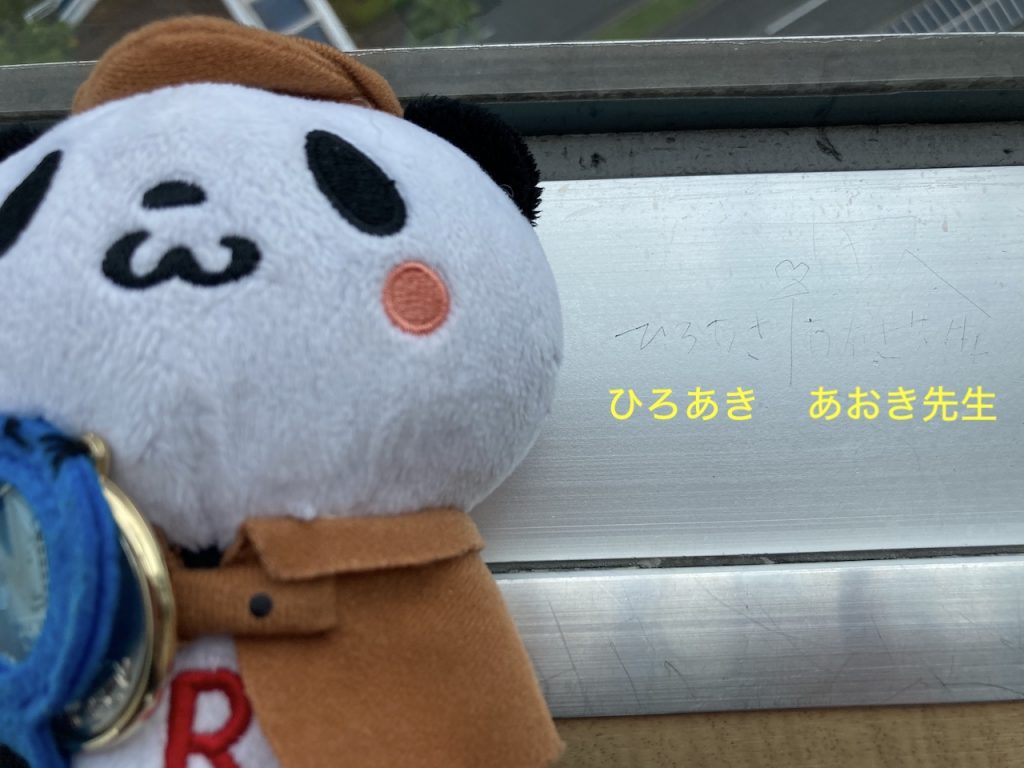

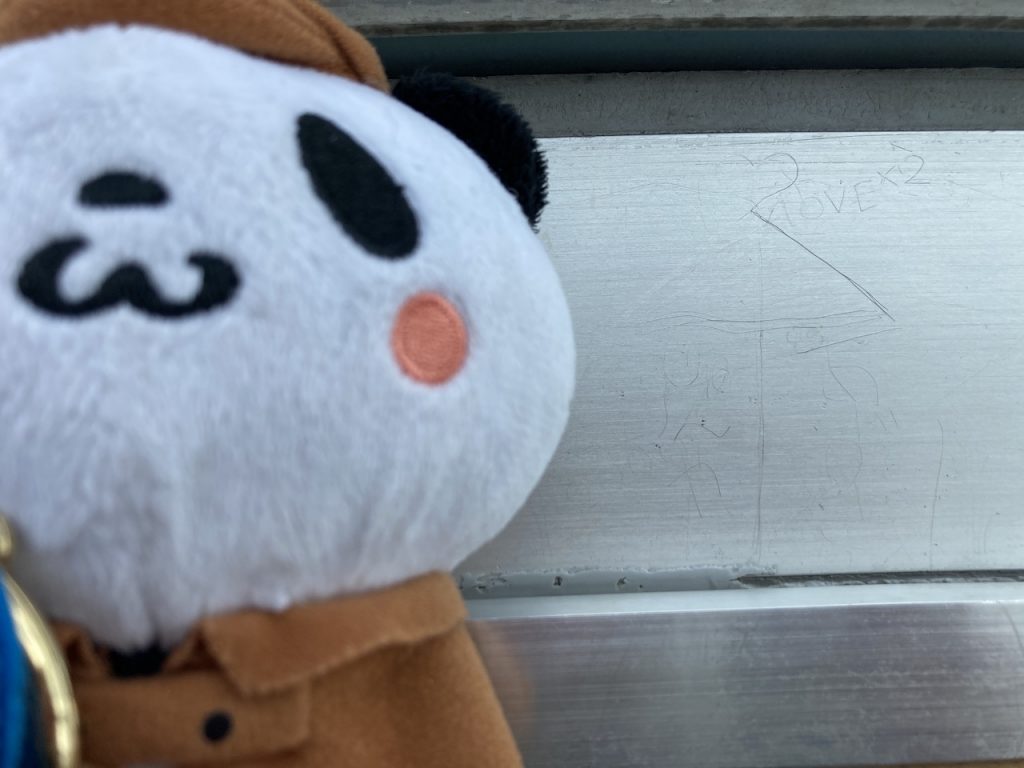

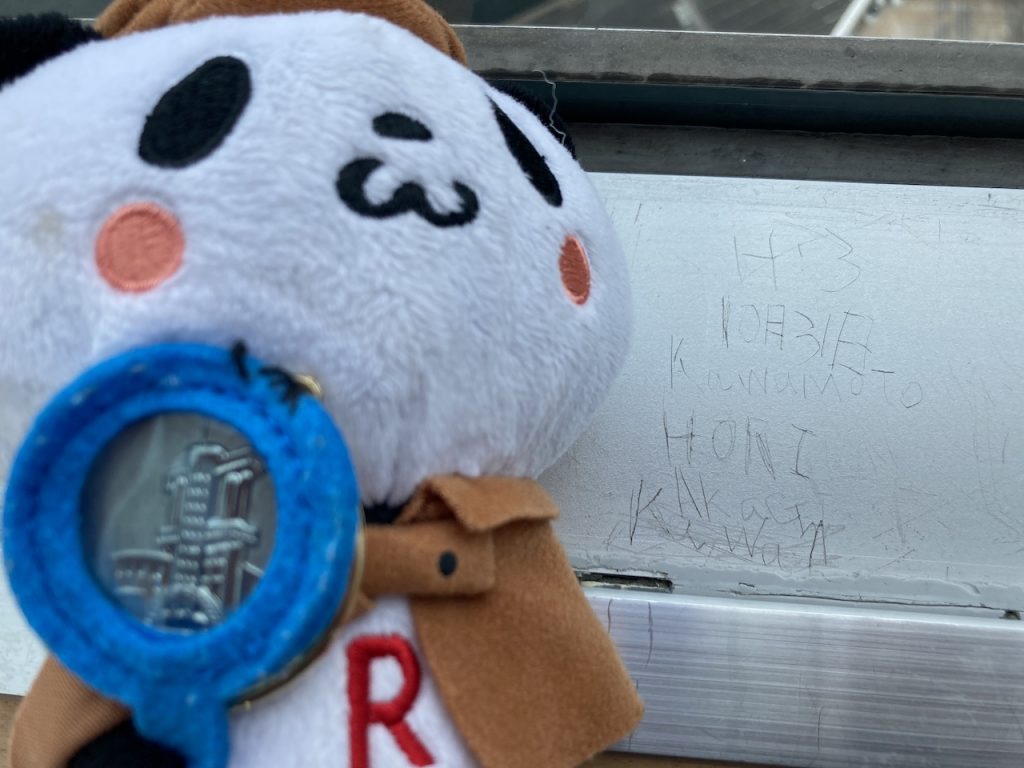

正直本当に見るものがなくて絶望したのだが、絶望の眼差しを向ける窓——の下にふと視線をやると、そこにはこの【名古屋港ポートビル】の歴史を物語るものが大小所構わず縦横無尽に刻まれていることに気がついた。あまりにもやることが思いつかなかったので、「これ」を見つけてからは、「これ」を読み込む作業≒展望フロア滞在時間となった。そして、どう考えても怪しさ満点のそんなおっさんにガードマンのおじさんは一言も声を掛けることなく、平和な時間だけが展望フロアにのんのんと漂っていたのだった——

消すことのできない黒歴史を刻む

消せない誤字ほど悲しき存在はないのかもしれない。

何も見るもんがないなーと窓の外をぼーっと見ていると、ふと目に止まったものがあった。落書き——ならぬ、

落刻印

である。窓枠に文字が刻まれている。

2008年、イタリアに旅行で訪れた女子大生たちが世界遺産「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂」に落書きをしたことがSNSで拡散され大騒動になった。この騒動ではその後に、「茨城県の強豪高校野球部の監督が自分と妻の名前を落書きしていた」等の他の落書きも発見されて思いもよらぬ広がりを見せたが(ちなみにこの監督はこのことが理由で解任された)、この騒動の広がりに一番驚いていたのがイタリア側である。イタリアでは落書きは当たり前のものであるという認識らしく、「こんなに騒動になるの?」と当の本人たちはちょっと引いていたらしい。同時に、日本人たちの落書きを許さないその潔癖性を称賛し(ちなみに発端となった女子大生は自費で謝罪に行ったらしい)、「この日本人の価値観がイタリア人たちの良い見本となる」的なことを大聖堂の責任者が述べたという記録がある。

確かに、【名古屋港ポートビル】には、私が確認した限りは落書きは一つもなかった。決して消すことのできない落刻印があっただけで。

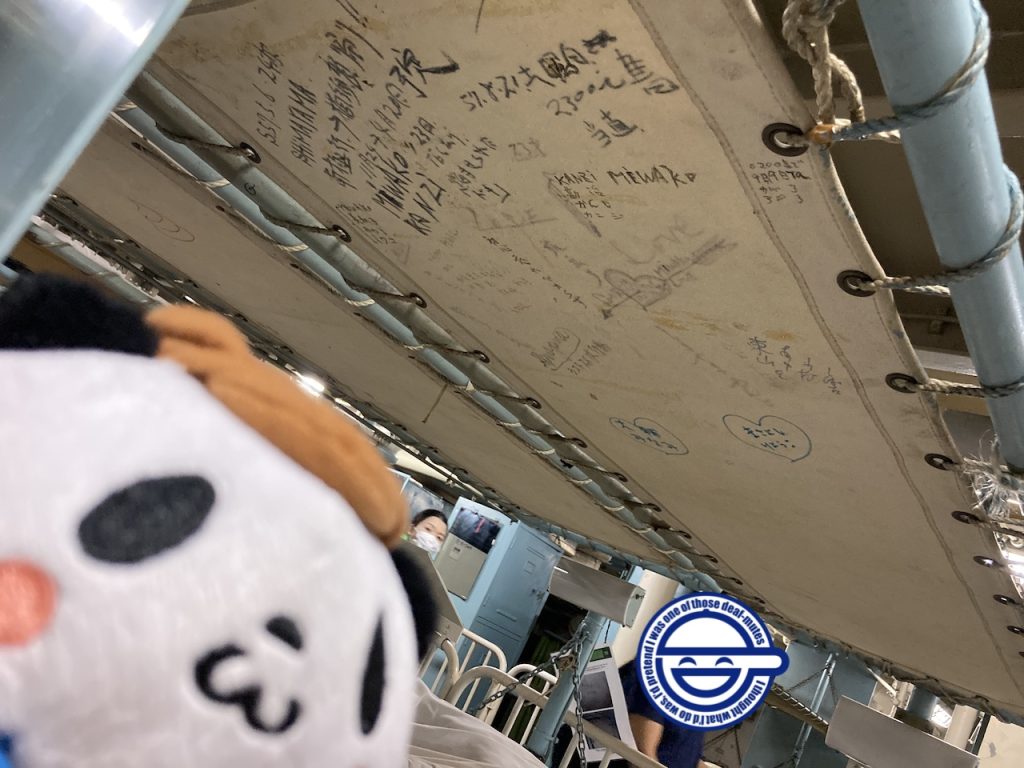

若気が至っちゃうとこんなことをしたくなるのだと思うが、私が思うのは、単純に「別れたら恥ずかしくね?」という至極簡単なことである。別れた後に万が一これを目にする機会が訪れた日にはどのような想いになるのだろうか。

そんな「かつて若気が至った方々」の消えることのない思い出が、【名古屋港ポートビル】には色褪せることなく残り続けている。今までも、そして、これからも……

まあ何言いたいかということを一言でいえば

落書きはよくない

ということである。もちろん、落刻印も。

無料の日でも人がいない名古屋海洋博物館

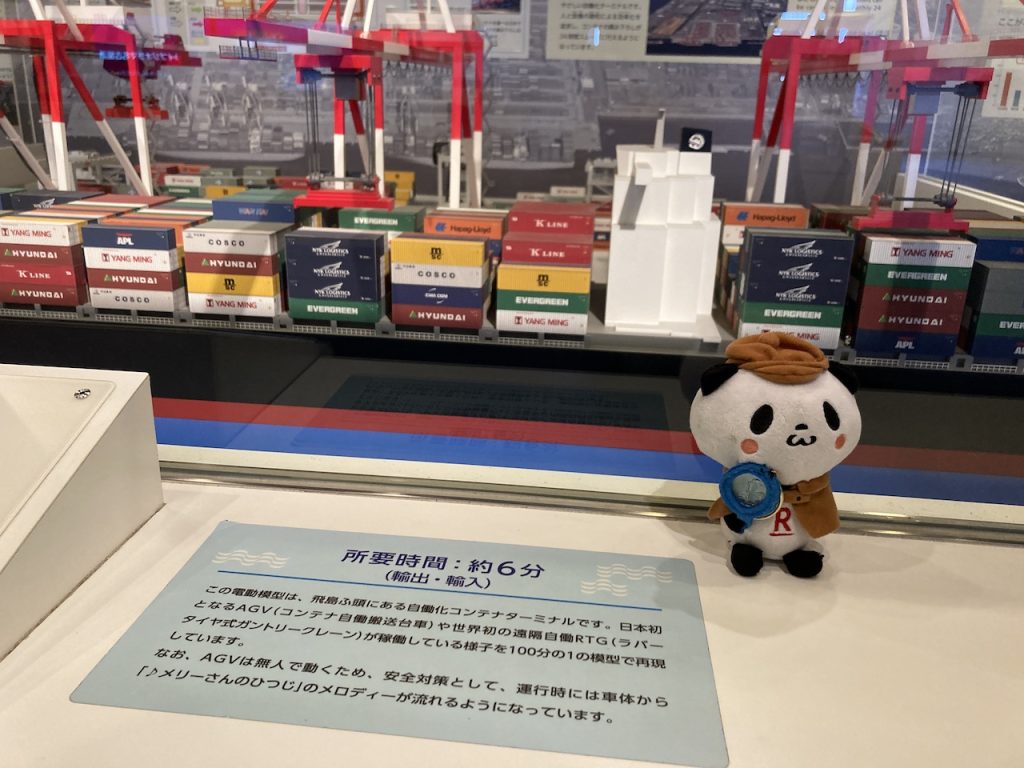

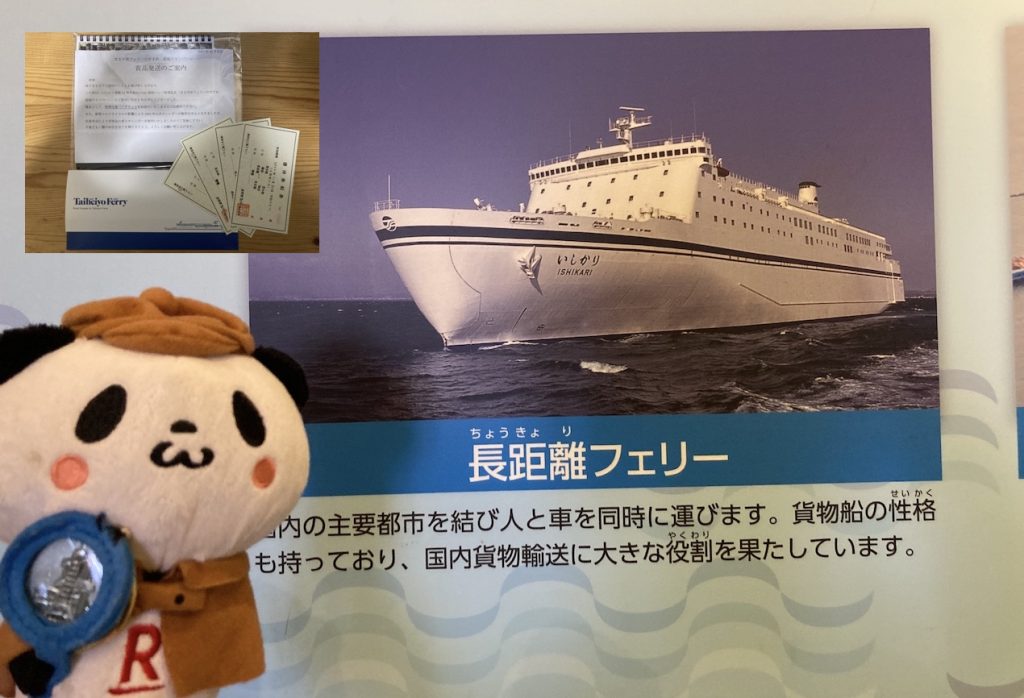

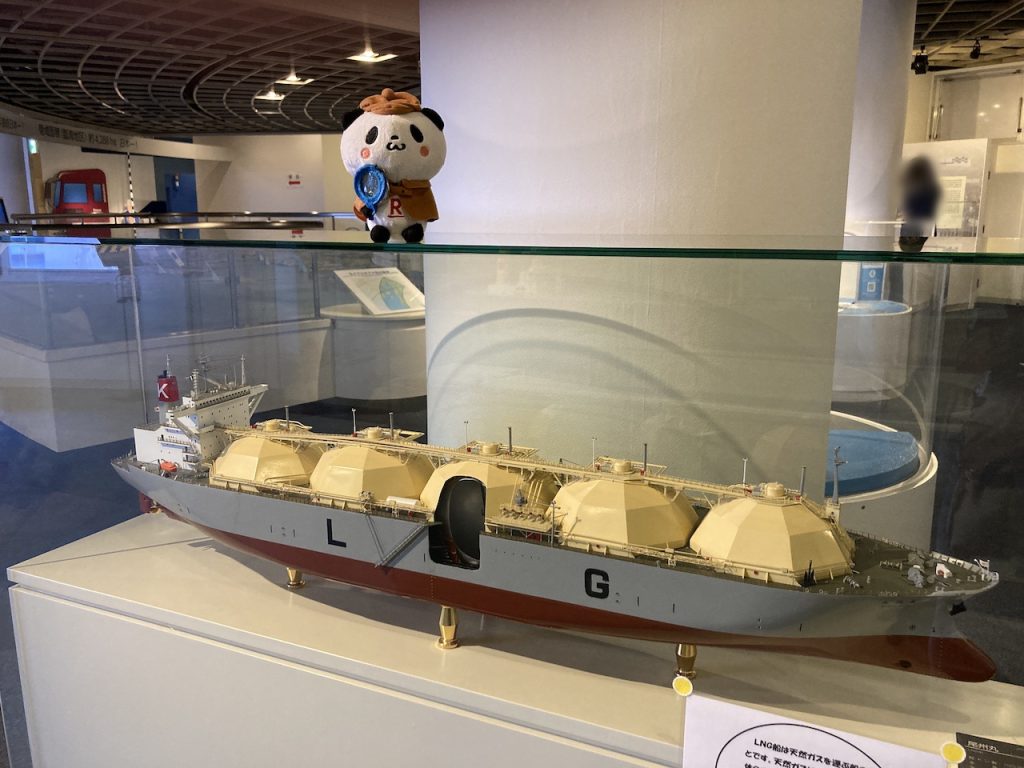

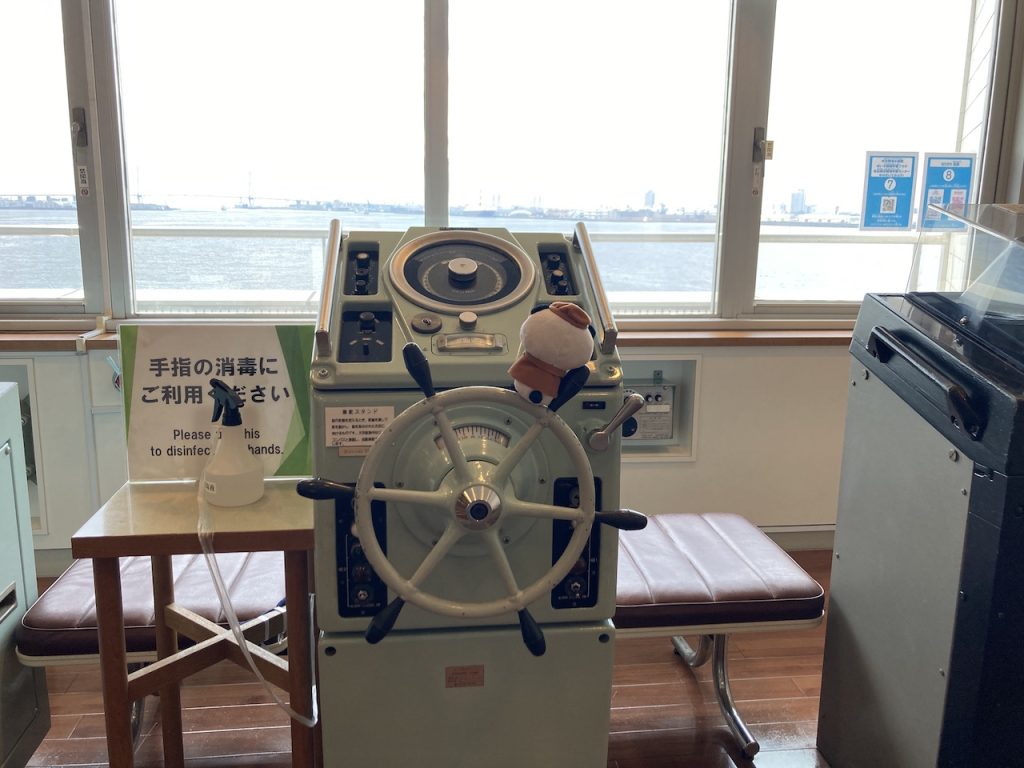

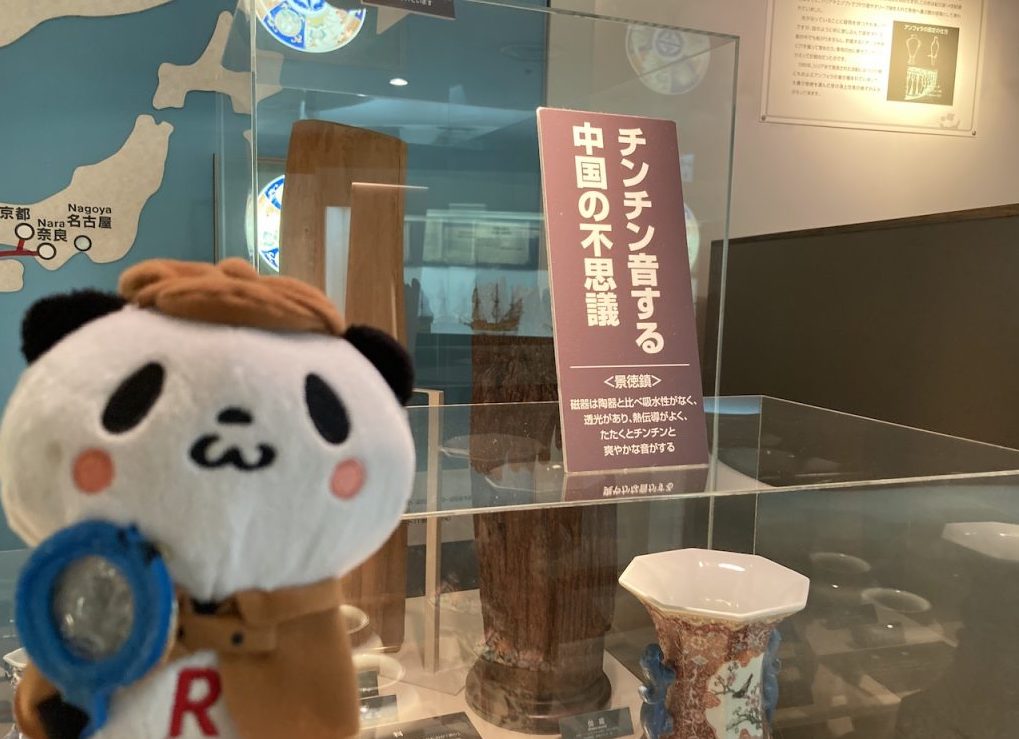

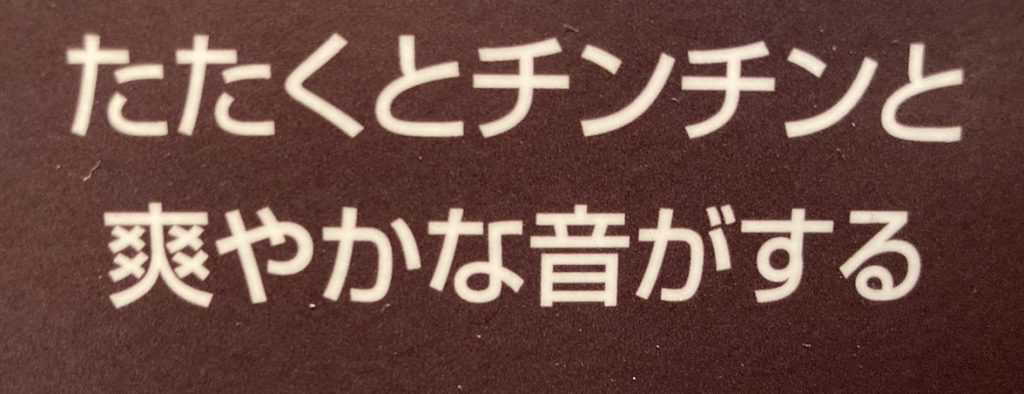

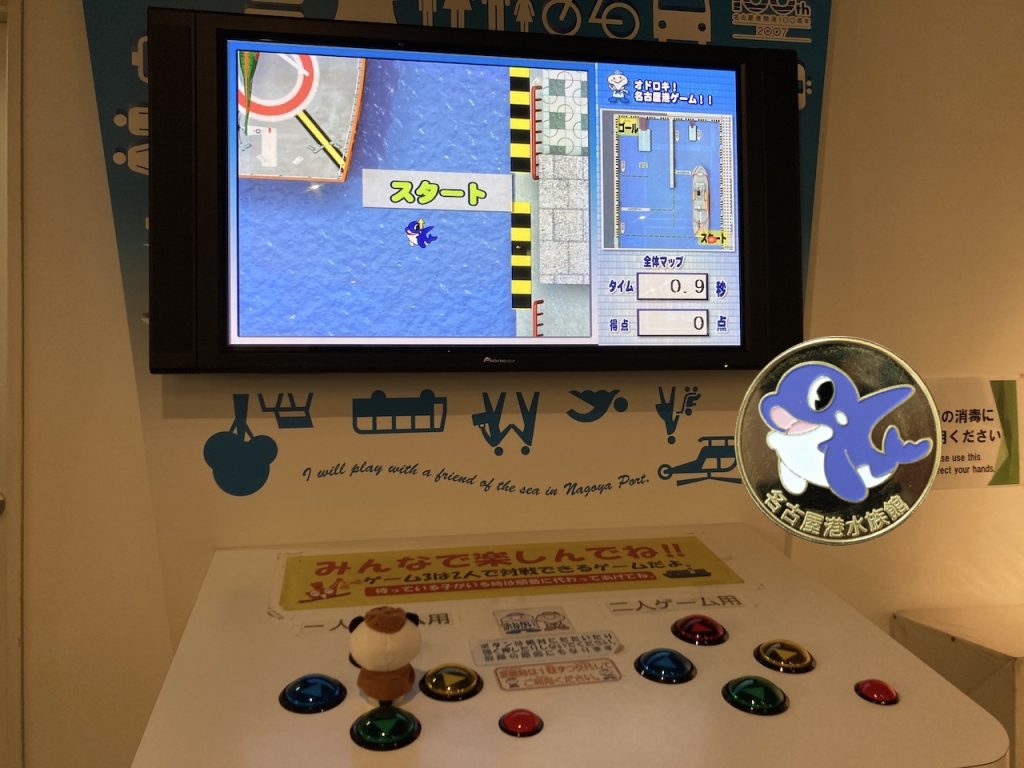

「名古屋海洋博物館」は、【名古屋港ポートビル】の3・4階にある博物館である。主に名古屋港に関する資料を中心した博物館である。名古屋港のことが好きで好きで恋焦がれるあまり夜も眠れないような方には展示物だけでご飯が10杯くらい食べられるような数々の資料と解説を余すことなく堪能することができる。

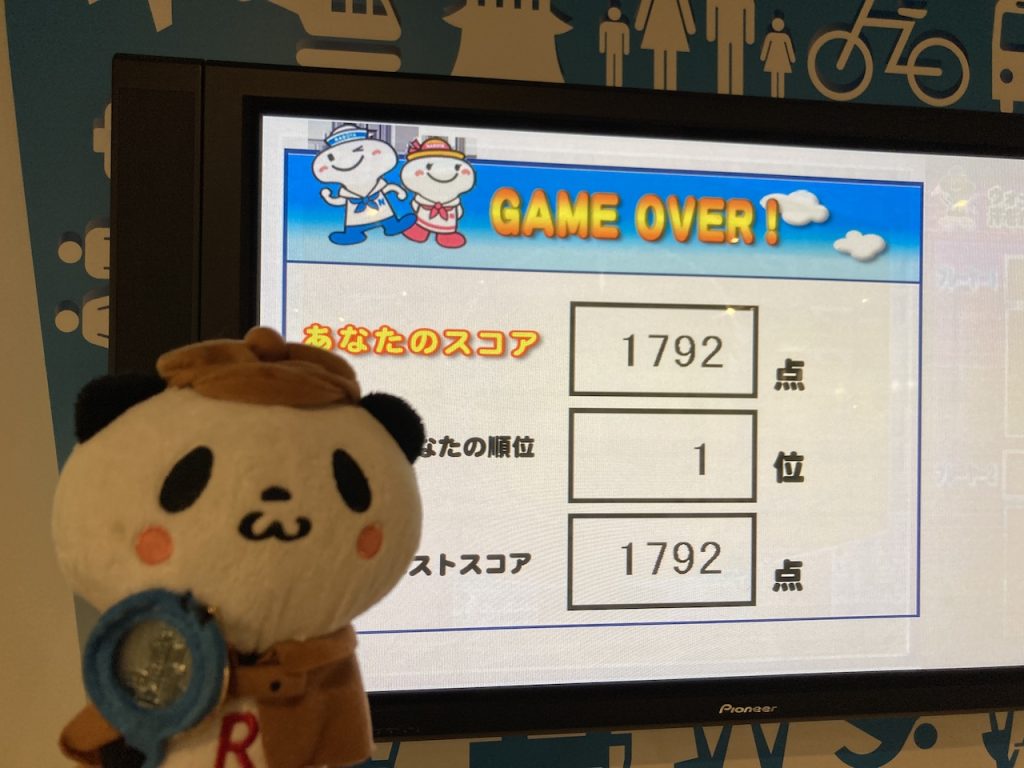

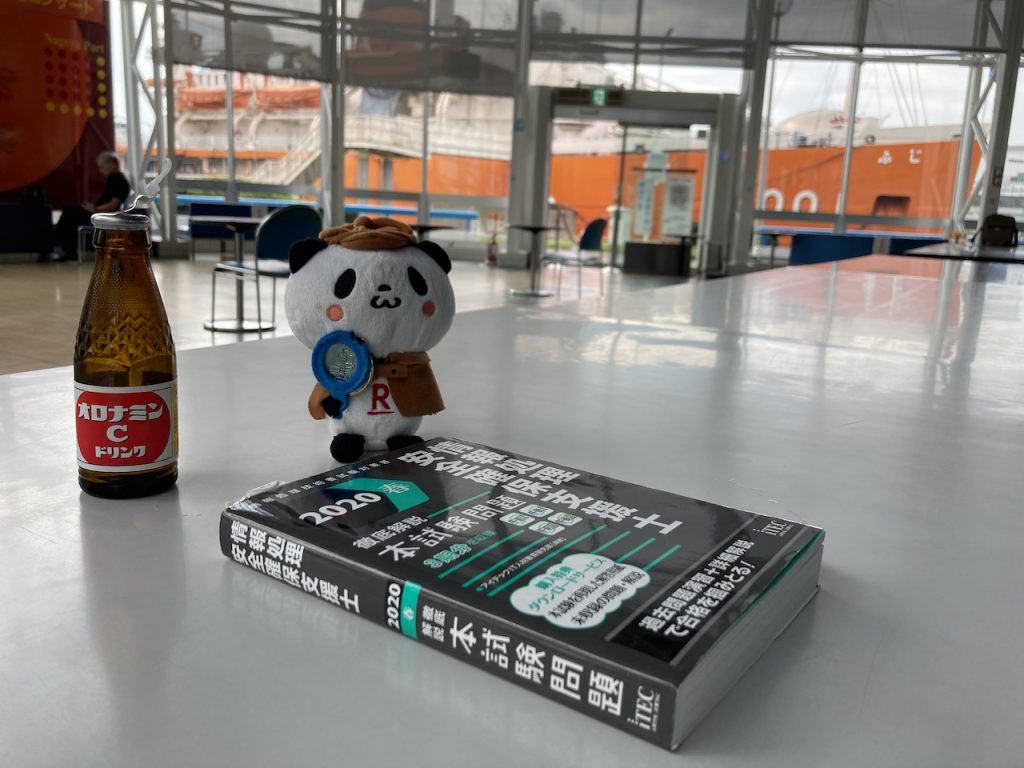

しかしながら、名古屋港のことが好きで好きでたまらない人とは、この日は会うことがなかった。広いフロアには、入り口にいた受付のお姉さんと、パンダを抱えたおっさんが一人だけであった。そして私は名古屋港のことが好きでも嫌いでもなかった。

実はこの施設は第2・第4土曜日は小・中学生が入場無料となりこの日はまさにそれに当たる日であったのだが、施設には名古屋港に対して勉強熱心な小・中学生の姿はまったく見えず、かつて小・中学生だった大人が2人のみであった(途中でお一人増えたが)。ここにいたってその存続を真に危ぶむようになった私がいた。そして一度訪れてしまった私はもう2度と来ることがないだろうことを思うと、税金で箱物を作る難しさというものを改めて痛感せずにはいられない。需要は限られているのに、作っちゃうと維持費がすごいよね。中に人を置かないといけないから、人件費を中心に。

展示物は実は結構しっかりしていて、名古屋港、及び「港」という存在がどういう役割を果たしているのかということが非常に丁寧に、かつ、噛み砕いてわかりやすく、工夫を凝らして説明されていた。だからこそ、惜しむらくは大人になってから来る方が断然楽しめるテーマの施設であるということ、そして、楽しめるはずの大人がここに来ることはそうそうないだろうということである。つまり、「子供を連れて一緒に来た大人が一番楽しめる施設」だということになる。例えば「コンテナ」という発明は世界の海運を変えたとまで言われているわけなのだが、このただの四角い箱の何がどうすごいのかという点は、「物流」という前提となる概念を身につけている大人の方が明らかに「なるほど〜」となるわけである。このコンテナの荷上げ等の様子を電動のミニチュアを使って実際に目に見える形で説明している様子に感動するのは、「コンテナ」の真の役割を理解しているという前提が必要となる。その前提がないと、ただのイージーなテトリスを見せられるだけとなってしまう。

【公式】HOTEL R9 The Yard|新型コンテナホテル「ホテルアールナイン ザ・ヤード」

そんなわけで、一回だけ来る分には私は楽しめたといった感想である。こうした施設の難しいところではあるが、我が子がハマらなければ2回目はない。いわんや、一人で来るおっさんをや。

以下、気になったもの諸々。

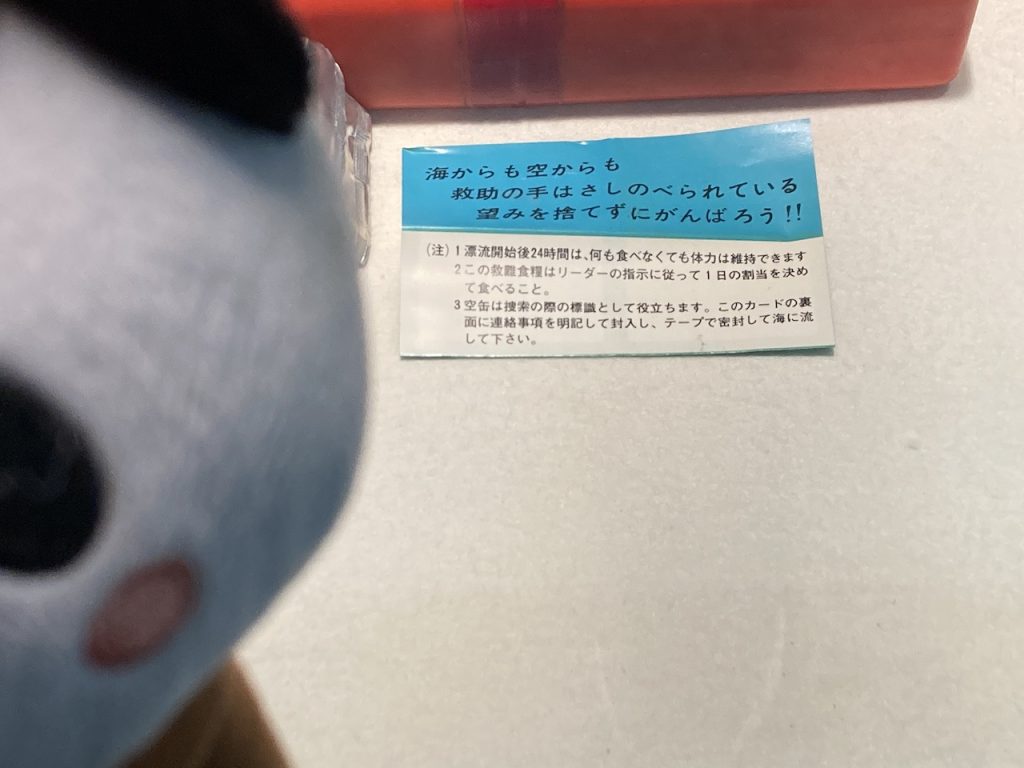

南極料理人に憧れて

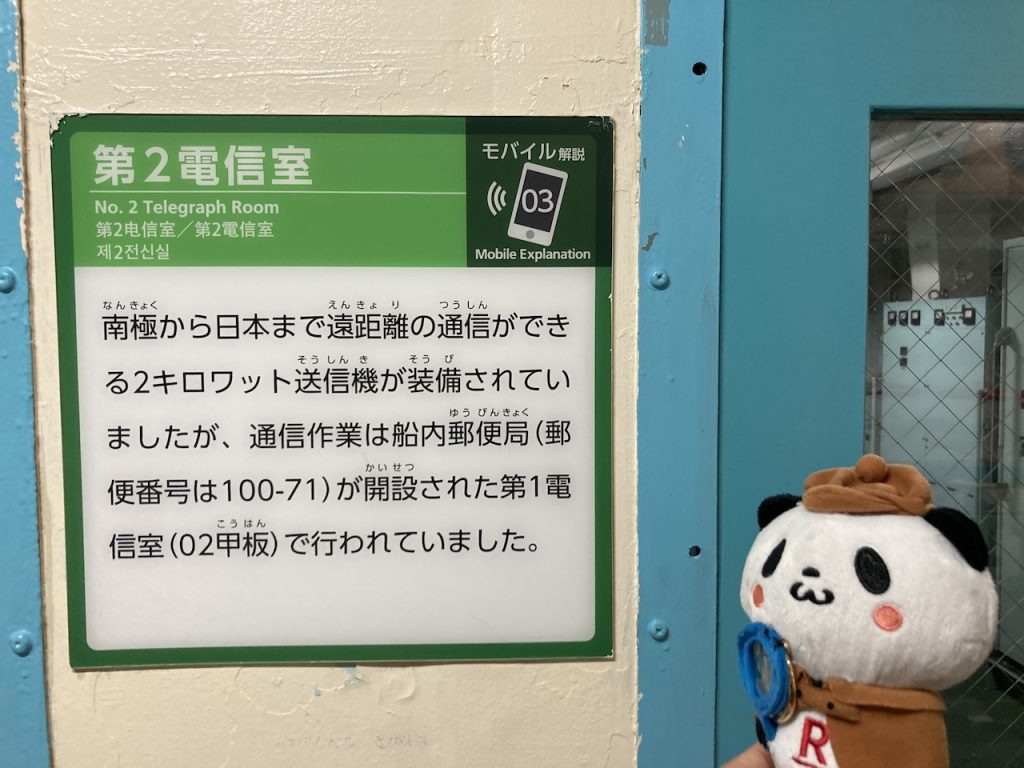

名古屋港には実は南極観測船が停泊している。【名古屋港水族館】や【JETTY】に気を取られているとその存在に気づくことができない場所にいるのがこの「南極観測船ふじ」である。なぜこんな場所に南極観測船がいるのかといえば、それはひとえに「名古屋市長が欲しいと言ったから」に他ならない。役目を終えた南極観測船を観光用施設として引き取り、以後ずっとこの場所に浮かんでいるのである。

数十年の時が経ち、この場所にこの船が浮かんでいることを名古屋市民すら忘れてしまっているかのように、わびしく港に浮かんでいる。しかし「海洋博物館」と違い、ここには人が数名来ていた。そんなわけで狭い船内、パンダを持ったおっさんはますます怪しい存在と化すのだった。

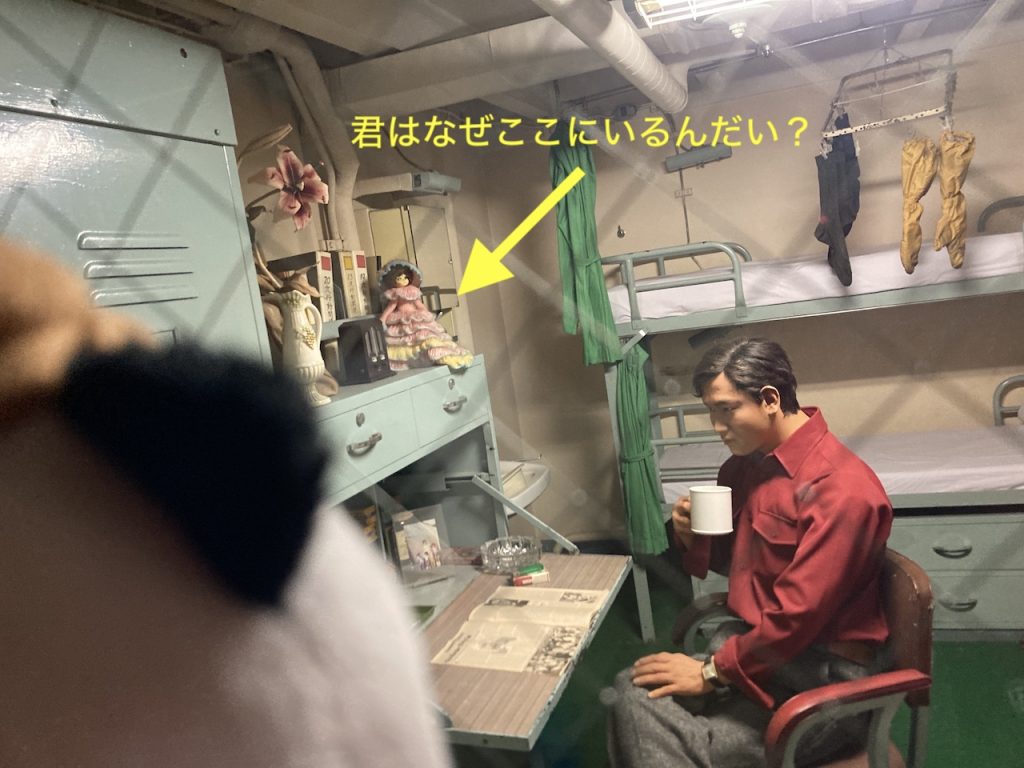

『南極料理人』という映画がある。実話ベースのフィクションで、原作は『面白南極料理人』という本を著した元海上保安官の人の体験記である。原作も面白い。

『南極料理人』では伊勢エビでエビフライを作っていた。エビフライよりエビ天派の私も、あれは一度食べてみたいと思ったものだ。つまり「南極=伊勢エビのエビフライ」である。あの映画を見ると、人生の一時期くらいであれば、南極で暮らすのも悪くないなと思うようになること請け合いである。

ちなみに、「南極観測隊員の落書き」と一つのコーナー化されて晒されていたいわば「公認落書き」である。

安っぽいハートマークを後世にまで晒される刑に処されることになるとは、このベッドで寝起きしていた隊員もきっと己の行いを悔い改めているに違いない。

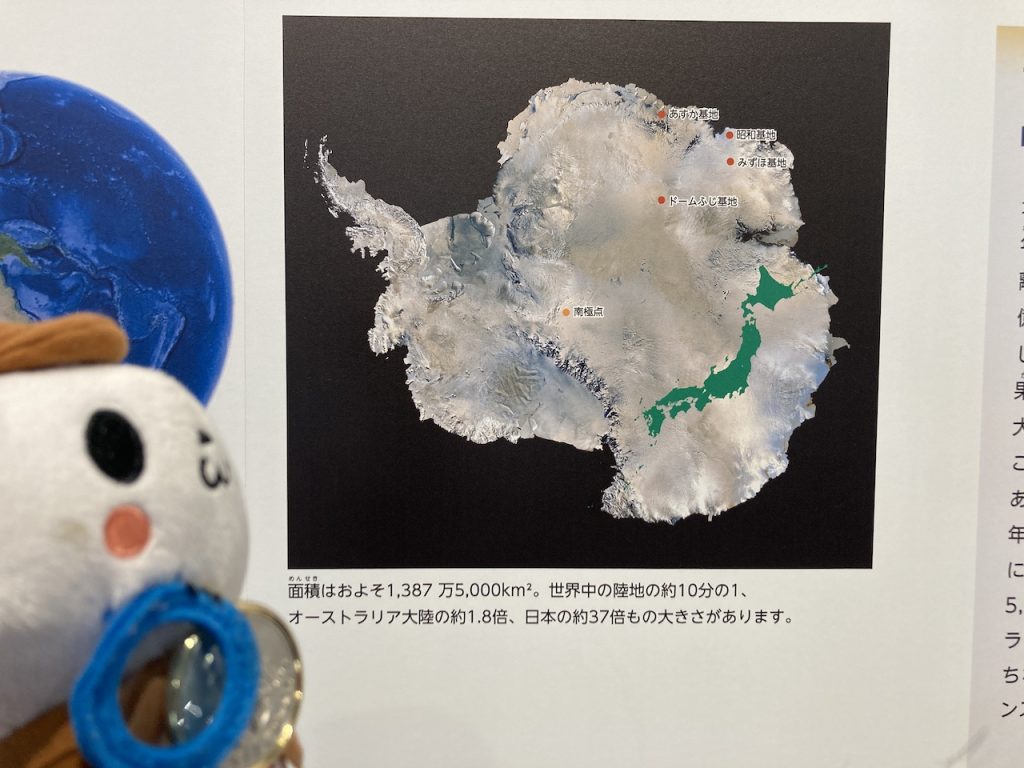

ちなみに上記の『南極料理人』の舞台は実は「昭和基地」ではなく、「ドームふじ基地」である。

富士山の標高よりも高い場所に位置するそのあまりに過酷な環境に「昭和基地なら床でも寝られる」とのコメントを残している。

どれくらい過酷かというと「風邪菌が生息できないから風邪をひかない」とのことである。

「展望室」「海洋博物館」「ふじ」と3施設共通券を購入して全てを見学したわけだが、一番有意義な時間だったのはこの「ふじ」であった。それは恐らく「南極」という場所そのものに私の興味が向いているからであり、それが例えばもし「港湾の物流」に向いていれば「海洋博物館」が最も面白かったことだろう。「展望室」だけはちょっとどうしようもないくらい存在意義が薄いのだが、残りの二つは、もし記念メダルが現在でも販売されていれば、訪れる記念メダラーたちの興味関心を満たしてくれたことだろう。そもそも施設全体から発せられる消えゆく雰囲気から察するに記念メダルの復活の可能性はかなり薄いと思うが、何かの折に倉庫から在庫が発見されたりして、再び脚光を浴びる日が来るのを願わずにはいられない。

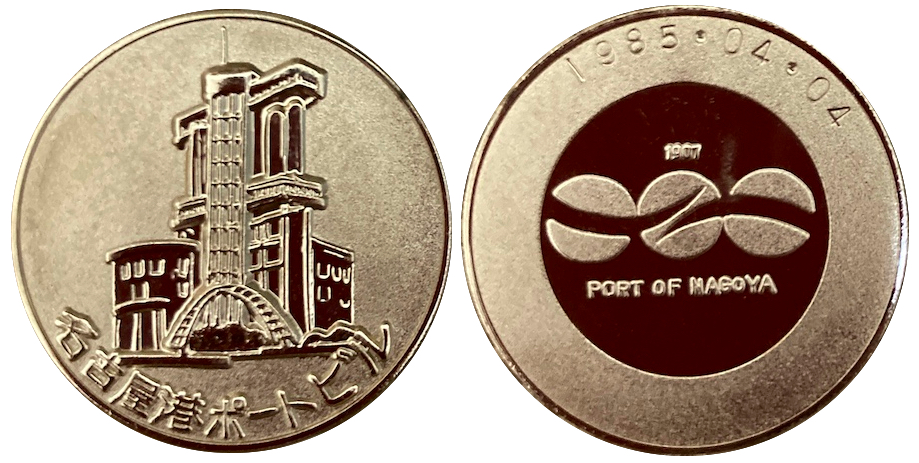

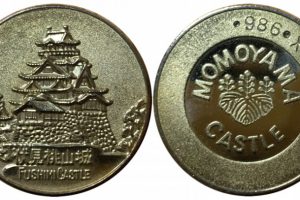

記念メダルについて

この施設がいつまで記念メダル販売していたのかは不明である。私が把握している限りでは、記念メダル界のレジェンドのお一人である「WPO」さんのHPに掲載されているメダルの写真にある刻印を見ると2005年4月までは少なくとも販売していたようである。

私は実は、この方のサイトを見て記念メダル収集を本格的に始めたという経緯があり、特にこの【名古屋港ポートビル】に関するコメントには深い印象が残っている。

そう——

小銭がないときは自販機でくずせ

そのことを私に教えてくれた記事なのである。その後の私といえば、例えば【クロスランドタワー】を訪問した際には、案の定、小銭も両替機もなく、自販機で「デカビタC」を購入してお金をくずした結果、お釣りだけ取ってデカビタCを自販機の中に忘れて来るという憂き目に遭うなどしたときに、この記事のことを思い出した。そう、つまり「WPO」さんのHPは、私のメダル人生の水先案内にとも言える存在なのである(迷惑な話)。

デザインとしては、最近ではめっきり減りつつある「ザ・観光地」といったテイストである。建物の外観を単純に描いただけのメダルは減りつつある。近年では【航空科学博物館】の新メダルが、今風のテイストになりながら建物外観をシンプルにデザインしたものであったくらいか?

無くなりつつあるものを惜しむのはマニアだけかもしれないが、それでもやはり寂しい。そんな私は生粋の記念メダラー。

コメントを残す