【販売場所】

@売店前

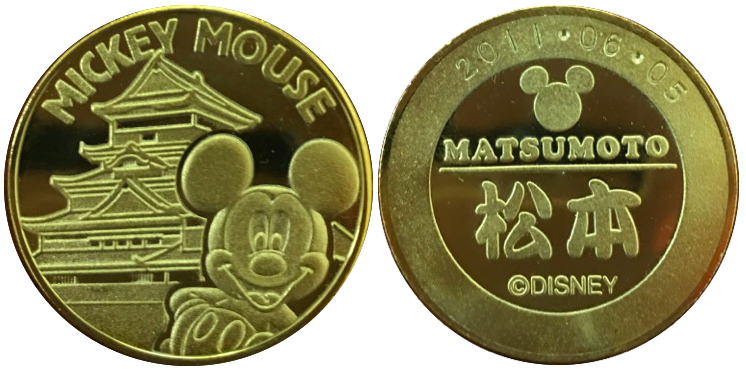

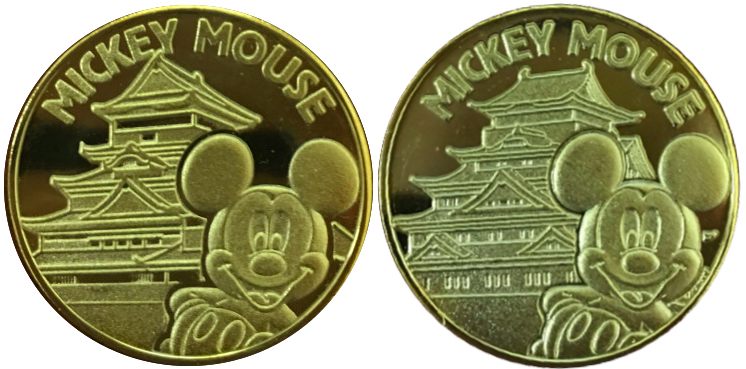

備考:ディズニーメダルは【名古屋城】【大阪城】等とほぼ同じ図柄だけど背景のお城の形がちゃんと違ってるよ〜ん。

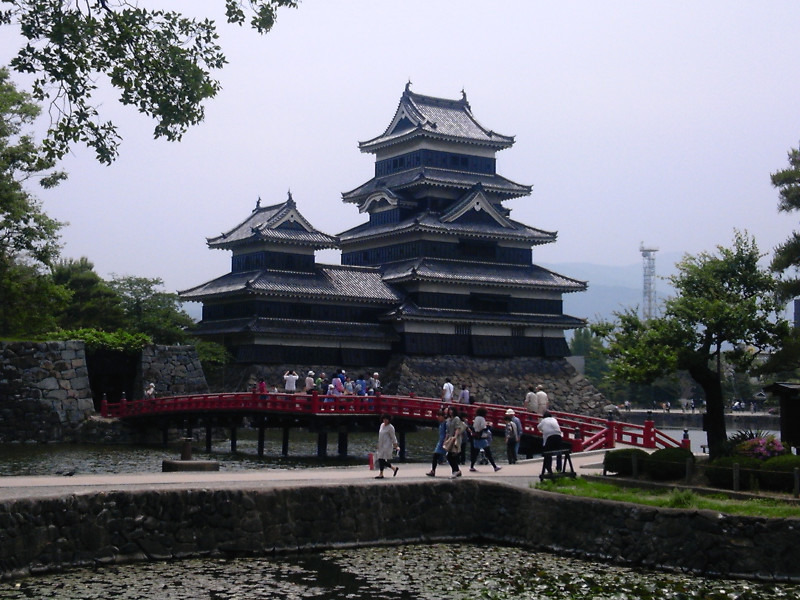

「松本城が見てみたい」という願い

私が13年ぶりにここ【松本城】に足を運んだのは、帰省時に一緒にテレビを観ていた年老いた母が、テレビ画面に映る北陸新幹線延伸がらみの旅番組を観ながら「行ってみたいな〜。でも、もう行くことはないんだろうな」とぼそりと呟いたことがきっかけだった。そんなん別に金さえかければなんとでもなるやん! と親不孝を絵に描いたような人生を歩んできた私であるが一念発起し、急遽長野への旅行を計画したのであった。いや北陸まで行かんのかい、というツッコミを禁じ得ないわけだが、そこはお年寄りの心配事があって話し合った結果長野に落ち着いたわけである。変な風評被害と取られてしまうといけないので詳しいことは書かないが、まあ時期が悪かったというか、ね。

ただ誤算は、松本に行くのには北陸新幹線を使わないことだった。大人の会議でよくある”散々話し合った結果当初の目的が忘れさられた結論に落ち着く”という事象が発生した結果である。マジでこの会議あるあるはよくある。よくわかってない人たちがよくわかってないことを話し合うと往々にしてこうなる。私も母も鉄道にはとんと疎い。

そんなわけで在来線特急「あずさ」にてどんぶらこどんぶらことやってきました。

「こんなに松本に行く人がいるなんて嘘だろΣ(゚д゚lll)」などと超失礼なことを思いながら後発のあずさの切符を購入しました。

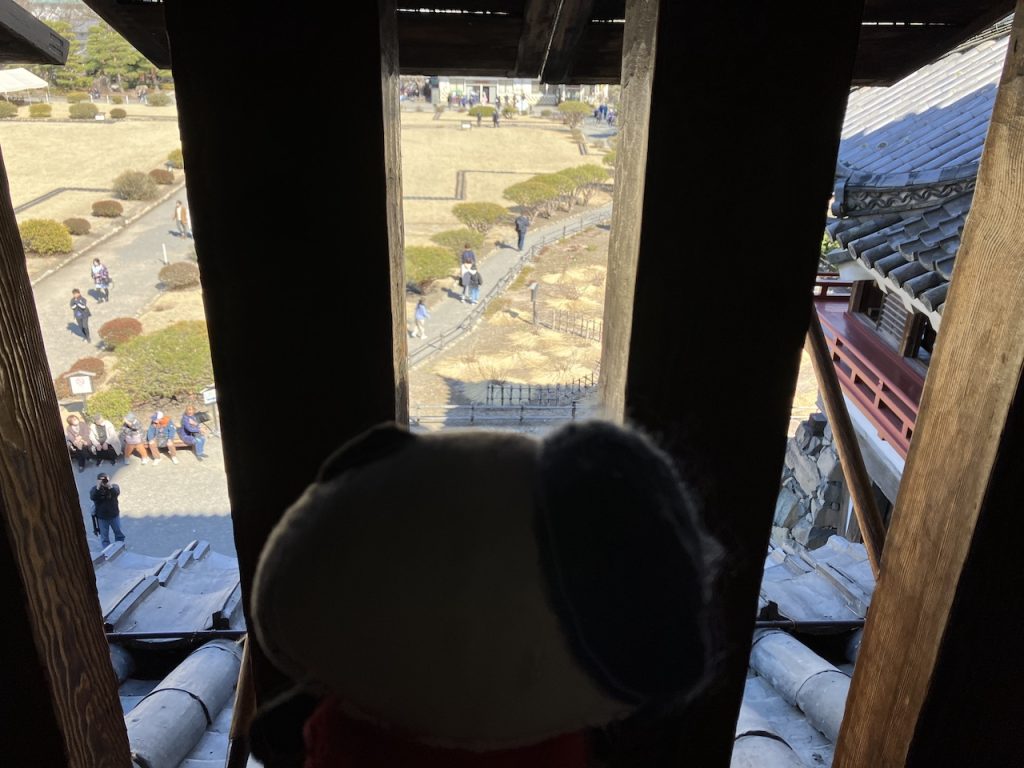

母との旅の詳細をつらつらと述べるような野暮なことはここではしないが、一言でいえば「めっちゃ楽しかった( ´∀`)ムハー」である。母も想像していたより全然元気にいきいきと歩けて、【松本城】内のあの急勾配の階段というかもはや梯子の階段も全てクリア。こんなことならもっと早くいろいろなところに連れてってあげればよかったな〜としみじみと思った次第。隣で何かにつけてパンダのぬいぐるみを掲げて写真を撮るアラフォーの息子のことをどのように思っていたのかは謎であるが、とにかく母も楽しんでくれているように見えた。楽しみを共有できる人と旅をすることは、一人旅とは違った充実した時間であった。もちろん一人旅とは違って綿密に計画を立てて相手の負担や嗜好を考えながら行動しなければならないという制約はあるのだが、綿密な計画を立てるとシンプルに楽という事実もまた是レ有リ。

「お城は外から眺めるのが一番楽しい」というのが私の持論なのだが、現存天守閣の城に限っていえば、イージーモードのSASUKEを楽しめるという点では、元気なうちは入城しても良いかもしれない。ここは高齢の母を伴うこの旅一番の不安なポイントであったのだが、御年70を超えた母でも無事に無傷で生還できた。人間は一定程度の試練は気持ちで乗り越えられるものであるようだ。

ちなみにこれでも城内ではまだ緩やかな方である。4階から5、6階に至る階段が、最上階に至るに相応しい最も困難な試練である。

やはり現存天守閣はいいぞ!

鉄筋コンクリートの実質博物館になった再建城や木造再建だけれども真新しい雰囲気を纏った再建城とは異なる、言葉にならぬ趣がそこにはある。その城に誰が住んでいたとか関係ない。外壁の汚れや木の痛みに歴史を感じるのである。生き残ったものが強者なのだ!(何それ)

母も初めての【松本城】を喜んでくれた。隣でパンダを片手にパシャパシャと写真を撮りまくっているアラフォーの息子をそっと見なかったことにして、そこにある歴史の重みを肌で感じているようだった。歴史は理屈ではなく肌で感じるものなのである。城主が誰かわからんとか、そんなことは些細なことである(己の不勉強を棚にあげる理屈)。

お年寄りにいつも以上の元気をくれる歴史のパワーが、そこにはある。

タクシーの運ちゃんに導かれ

実は【松本城】に行く前に、割と近くにある国宝「旧開智学校」に立ち寄った。

特急「あずさ」で私はあなたから旅立った後は、老齢の母を伴うため、松本駅から迷わずタクシーに課金して移動した。ただ、松本駅から【松本城】は普段の私なら歩いて行くような微妙な短距離移動であったため正直申し訳ないな〜と思っていたら「近くに旧開智学校っていう国宝があるんですけどいかがですか〜」と案内されたので立ち寄ってもらうことにした。らしくなくめちゃくちゃ普通のことを言ってしまうのだが母とは二度と訪れることがないであろう松本の地であるので、むしろこういった案内はありがたいくらいであった。

肝心の旧開智学校が一体何なのかや、そもそも耐震工事中なので門前で写真を撮るくらいしかできなかったことなんてまったく気にならない、母とのツーショット写真が撮れたのはまさにプライスレスである。高校生の頃は母と並んで歩くことすら気恥ずかしくて嫌がっていた自分が、観光地で母とのツーショットでサンズアップしちゃうようなおっさんになったのは、己がテンプレ通りの歳の取り方をしたおっさんであることを如実にあらわしているといえよう。

唯一の心残りは、思わぬ国宝を案内してくれた上に旧開智学校の前でも松本城の前でもタクシー運転手ならではの絶好のポジションで母とのツーショットと撮影してくれた運転手さんに「お釣りは結構ですYO!」と気の利いたことが言えなかった普段バス代すらケチる己の人生の在り方である。こういう咄嗟の時に思ったことができないよね、私生活がしょぼいと……

記念メダルについて

天守閣デザインの記念メダルは、金型が新調されたことが13年前のメダルと比べてみるとよくわかる。特に明らかなのが「国宝 松本城」の文字のフォントだ。新しくなってすげーダサいゴシック体みたいになった。以前の方が断然良い。

実はこの違いを最初に発見したのは私ではなく、私よりコレクションレベルが全然上のコレクター仲間である。この一報をいただいたときから、【松本市立博物館】のメダル発売のことも合わせて、ずっとこの場所を再訪したいと願っていた。

真の強者はネット上には現れないものなのだ!

【松本城】の過去メダルで所有しているものは2種類あり、裏面の刻印から、大体似たような時期に作られたものだと推定される。が、趣がそれぞれ違って面白い。特に写真2枚目のメダルは何気に珍しい「文字のみ金色」という加工が施されている。私の知る限りはこのような加工はこのメダルでしか見たことがなく、なんなら茶平製かどうかすら怪しく思えるくらいである。刻印があるので間違い無いとは思うのだが〜。

メダルコレクターとしては、変に拘らず松本城ミッキーシリーズも合わせて購入することをお勧めしてしまうのだが、そこはまあお好みで。ミッキーやミニーの背景に立つお城が実は販売場所ごとに異なるというこだわりがあるのだ。

あとこの販売場所で珍しいところといえば、刻印機のディスプレイである。ブラウン管でも液晶モニターでもタッチパネルでもなく、隣の販売機にメダルの見本があるのにメダルの見本再掲である。これ、たま〜にあるよね!

お城メダルはやっぱり良いよね!

(過去記事)神様のカルテを読んでから行くと、櫻井翔と宮崎あおいに脳内変換だ!

城なのに、黒い(しろなのに、くろい)

これは、私が松本城を見て発した第一声である。きっと、数多くの人間が同じことをこの場所でいい、同じように冷たい目をされてきたことだろう。

なぜ人間は、親父ギャグというこの世で最も役に立たないもの生み出してしまったのか。

その昔、親父ギャグは「諧謔(かいぎゃく)」と呼ばれ、尊ばれてきた歴史がある。代表的なのは「掛詞」と呼ばれるもので、和歌が盛んであった平安時代以前から、大切にされてきた文化の一つである。これはいわゆる「それはないよう。内容だけに」みたいな、同じ言葉だが意味の違う「同音異義語」にちなんだ修辞法である。『源氏物語』の世界では、こういうことが思い付く方が「いとをかし」(とても風情がある)だったのである。

それがいつのころからか、「掛詞」は「親父ギャグ」と呼ばれるようになり、親父が忌み嫌われる意味をもつようになった。「いみきらわれる」だけに。

しろなのにくろい、というのもまた、古語の修辞法としてあり得る表現である。パッと思い付く相応しい例が出てこなくて申し訳ないが、なんとなく思い付くのは『枕草子』の「中納言参りたまひて」という章段である(ニュアンスがかなり変わってくるかもしれないが)。これは高校国語の「古文Ⅰ」あたりによく収録されている話で、要点だけ説明すると、中納言がすごく立派な扇を持ってきて、「この扇はめちゃすげー。紙も良いけど、骨もすげーんだわ。こんなすげー骨見たことねー」と言ったら、清少納言が「見たことない骨なら、それは扇の骨ではなくて、クラゲの骨なんじゃないですか~うふふふ」と言って、みんなが「そりゃうまいこと言ったな! 一本取られたわ!」と大喜びするという死ぬほどくだらない話である。現代社会で同じようなことを言うのは酔っ払った親父か酔っ払ってなくてもウザい親父かのどちらかしかいない。現代の価値観では、たとえ思い付いたとしてもそういうことはいわないのが大人の嗜みであるとされることが多く、それがわからず自分でうまいこと言ったと思って自己満足で悦に浸る人間は周りから冷たい視線にされされているのも気づかないような親父である。

「いやー、あの映画は内容がないよう」

「この椅子、いーっすね」

と意図せずして言ってしまったときの気まずさ。逆にすぐさま謝ることでなんとか笑いとする嗜み。そういったことが現代社会ではむしろ必要であり、清少納言のように「うまいこと言っちゃったという自慢話みたいになっちゃうけど、みんなが書け書けというから仕方なく書きました」といってその自慢話が1000年以上遺ると、むしろ恥ずかしい話として全国の高校生に読まれてしまう憂き目を思うと、文章が残るブログというものにヘタなことを書くものではないとも思ったりする。書くけど。

自分の自慢話が、1000年の時を経てクソみたいな自慢話として読まれているとは思わなかっただろう清少納言のことを思うと、やはり酔った親父の自慢話に通ずるものを感じる。自分の武勇伝が素敵だと言われた若い時代があったのかもしれない。仕事で成果を挙げると周りから慕われる時代があったのかもしれない。しかし、いつしかそれは「だから何?」と言われる話となってしまうのである。

で。

【松本城】の話に戻すが、【松本城】は、とても良い城である。現存天守閣のある城としては最大級の大きさを誇る立派な城で、しかも黒いところが超かっこいい。他の城とは一線を画す荘厳さがある。

これは自分の目で見ないとわからないだろう。訪れる前に松本が舞台となっている『神様のカルテ』などを読んでおくと、より松本という町を楽しく感じられること請け合い。

(過去記事)城主誰やねん問題

さて、そんな【松本城】であるが、最近私の中でのブームである「すごいお城だからといってすごい城主だったわけではない問題」の餌食となる。まず、【松本城】を築城したのは「石川数正」というお殿様である。誰やねんというのが私が勉強不足だからだと言われればそれまでなのだが、松本市在住の人でも恐らく知らない人が多いのではないだろうか。大阪に住んでいる人間が大阪城の初代城主を知らないように、名古屋市に住んでいる人間が名古屋城の城主を知らないように(ちなみに「石川数正」は『真田丸』に登場していたそうなのだが、全話観たはずの私の記憶にない。やはり私の方に問題が……)。

その後、「小笠原氏」「戸田氏」「松平氏」「堀田氏」「水野氏」「戸田氏」と城主が変わっていくのだが、苗字はどっかで聞いたことあるけど名前は知らんという感じの人達ばかりで、いまいちパッとしない。少なくても大学受験レベルでの日本史では登場しないような方達である(難関私立大学とかだったら出てくるのかもしれないけど)。

でも、そんなことはいいのである。現代まで生き残っているというその事実のみで十分素晴らしい。なぜなら、明治に出された「廃城令」によって、基本的には城は生き残れなかったのだから。全国に現存天守が12城しか残っていないのはこのためで、そのいずれもが、生き残っているからには城を残そうとする誰かしらのの努力が存在したことを物語っている。また、戦争からも生き延びたことを意味している。

その場所に存在するだけで歴史を物語るのが現存天守閣であり、生き残らせようと努力した人々のおかげで、現在の市町村にとって重要な観光資源として潤いをもたらせてくれるのである(いきなり現金な話)。

その恩を決して忘れずに、現代に生きる我々はその恩恵を享受しなければならない。まあ関係ない地域に住んでいるから言えるんだけど。

コメントを残す